こんにちは!今日はニニキネ様を探してというタイトルで、ニニキネ様を訪ねたお話をしたいと思います。

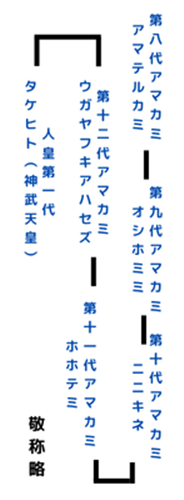

以前にニニキネ様(一般的にはニニギノミコトと呼ばれる)が鳳凰雲として瀧口明神社に現れたと書きましたが、実際に対面でお会いした訳ではありませんでした。

ニニキネ様をお祀りする神社も幾つか訪問していますが、やはりお会いすることが出来ませんでした。

美鈴はこの方にお会いしたいなぁ~と思うとまず、御祭神にテレパシーを送ります。

そうすると、御祭神が美鈴のテレパシーをキャッチして、「〇〇神社にいる」とか「●●神社で会える」とか教えてくれます。(メールの返信のような感じです)そしてタイミングが良い時に訪問するとお会いできるという流れになります。(あくまで美鈴の場合です)

「ニニキネ様にお会いしたいです!」というテレパシーをニニキネ様に送ってはいたものの、ニニキネ様からのテレパシーはキャッチ出来ませんでした。何故だろう???と思っていました。

改めてニニキネ様を祀る神社を神奈川県で探してみると、驚くほど数が少ないし、どの神社をみてもいまいちピンときません。「あっ!ここだ」という神社がなかなか見つかりませんでした。

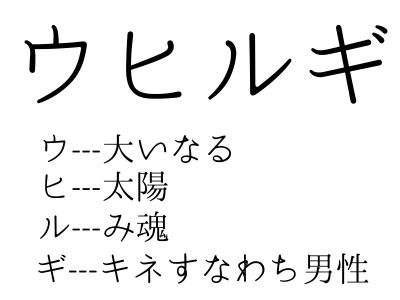

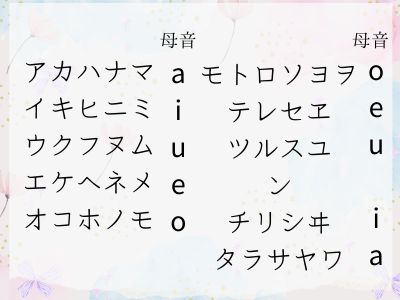

そこで今度は祭神名を「別雷=ワケイカツチ」で探してみることにしました。何故かというと、別雷とはニニキネ様の別名だからです。ここで注意しないといけないのが、別雷(ワケイカツチ)とは雷の神ではないということです。

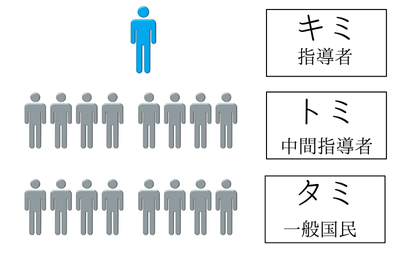

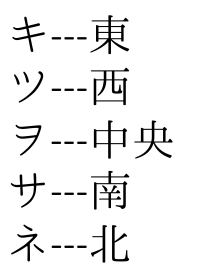

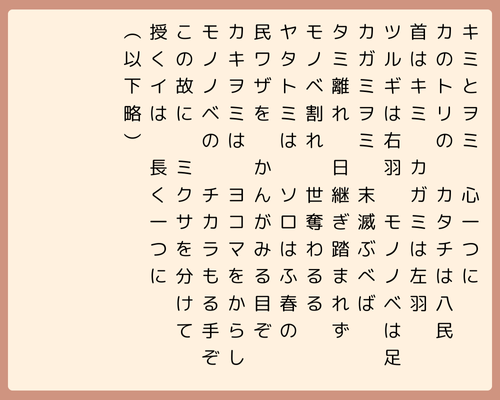

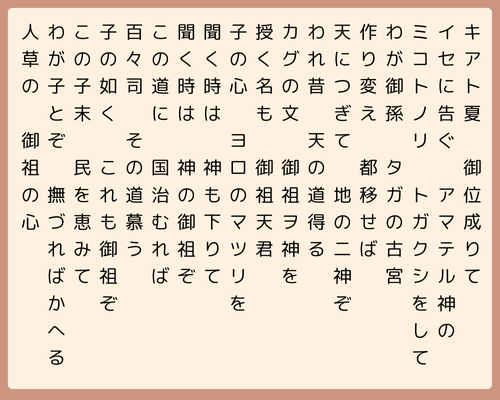

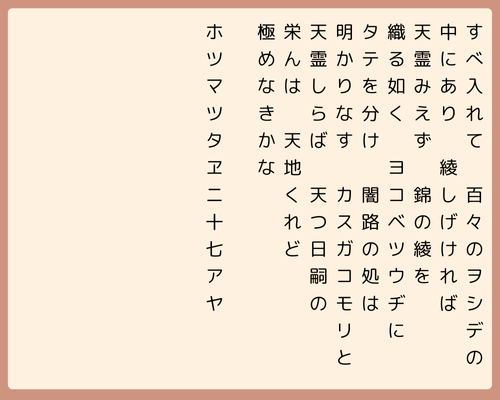

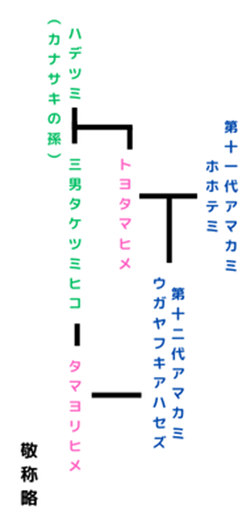

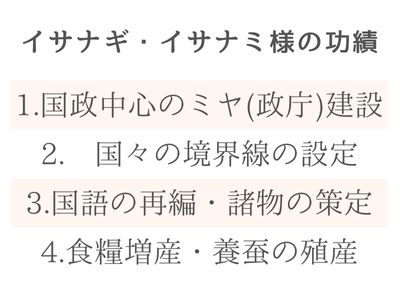

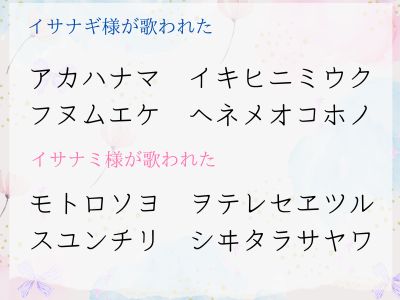

ニニキネ様は雷の被害が多かった京都盆地の農業生産を安定させるために、雷を「火=カグツチ」と「水=ミツハメ」に分けて祭り、自然現象をコントロールしたため、アマテルカミ(天照大神)から「ワケイカツチ」の称号が与えられました。

つまり、「別雷」とは、雷を水と火に分けて祭った神という意味であって、雷(=イカツチ)神ではないということですね。

また、古代の人々は自然神を崇拝の対象ではなく、人が自然の力を活用するために祭った言わば、人間のしもべとして見ていたため、雷の神としてしまうと、ニニキネ様のことではなくなってしまいます。

前置きが長くなりましたが、改めて「別雷」で探してみると、こじんまりした社ではありますが、一箇所気になる神社を見つけました。神奈川県小田原市鴨宮に鎮座する賀茂神社です。御祭神が天照大神と別雷之命となっており、ここは期待できそうな気がします。

そもそも、「賀茂」という名称なのですが、京都市北部及び上、下カモノヤシロ両社は「カモ」と呼ばれていたため、後世に賀茂の字があてられたと考えられます。

また、ニニキネ様は政り事の功績が大きかったため、上(かみ)下(しも)を恵む意味から「カモ」という讃え名もあったのです。

しかも場所が小田原です。

ニニキネ様のおられたハラアサマミヤ(富士南麓周辺)から近いですし、何と言っても静岡~神奈川の海岸沿いはヒタカミ(東北)、ニハリノミヤ(筑波山付近)へ行くための重要な交通の要所であったため、もちろんニニキネ様は足を運ばれたことでしょう。

参拝に良い日を選んで、小田原まで足を運ぶことにしました。家を出てから、所々でニニキネ様からのサインを受け取ったので、なんとなくお会い出来そうな気がします。

賀茂神社はJR東海道線の鴨宮駅から徒歩で10分のところにあります。社に向かって歩いていると、「うわーこの感覚!!ニニキネ様が来られている~!」と確信しました!

加茂神社に着くと、やっぱり!本殿の手前にニニキネ様がおられました。嬉しいー!ずっとお会いしたい方だったので、とても感激しました。

しかも、加茂神社は普段から参拝者もまばららしく、人払いどころか他には誰もいません。(小さな社のメリット→参拝者が少ない、もしくはいないので、御祭神とゆっくりお話しができること)

もしかしたら、昔どこかの神社でお会いしたかもしれませんが、丁寧に自己紹介と挨拶をし、灌漑事業で国を豊かにして下さったお礼をお伝えします。

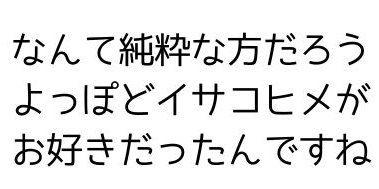

すると、優しくサーとお祓いをしてくださいます。「ニニキネ様はなんてお優しい方なんだろう!」と感激してしまいました。

美鈴が色々、お話ししている間も静かにお話を聞いて下さいました。ニニキネ様が美鈴に話しかけることはありませんでしたが、幾つか質問には答えて頂きました。ニニキネ様はお忙しい方のようで、お話が終わるとすぐにその場を離れました。(常駐している感じではありませんでした)

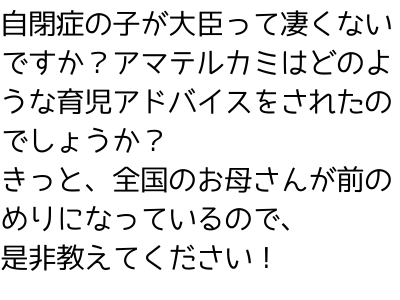

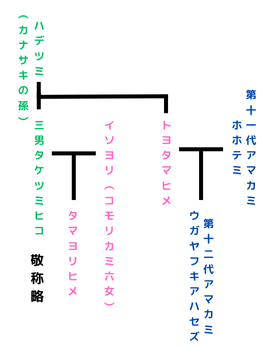

雰囲気はやはりアマテルカミ(天照大神)のお孫さんだけあって、とても良く似ておられます。血縁の不思議さといいますか、ちゃんとアマテルカミの優れた点は受け継いでおられているんですよね。

短時間だったので、ニニキネ様の性格まで読み取るのが難しかったのですが、とても謙虚であるし、懐が広い感じがしました。

ニニキネ様は何もない所から灌漑事業を起こして、爆発的に国を豊かにされた方です。新規事業を始める社長さんとか経営者の方に是非お参りして頂きたい方だと思いました。

今日はこの辺りでおしまいにします。最後までお読みいただきありがとうございました!