こんにちは!今日はあの有名な天岩戸の真相をウスメさんに焦点を当てて取り上げたいと思います。

天の岩戸の話

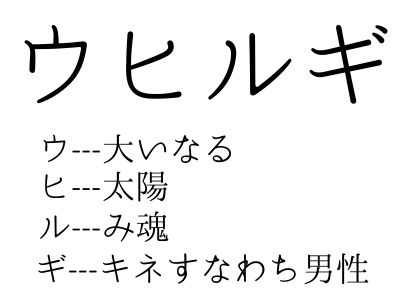

アマテルカミ(天照大神)弟のソサノオさん【ソサ(紀伊の古名)で生まれたのでソサノヲと呼ばれた】は父君のイサナギ様からネノクニ(現:北陸)を治めるように言われます。

しかし、アメナルミチ(恵み和すの精神)を真に理解していないソサノヲさんにクニカミの位を授けることを躊躇します。

それでも、ソサノヲさんはネノクニとサホコ(出雲)に行くことになるのですが、ネノクニでも居場所を確保できず、嫁取りの話も破談になってしまいます。

兄のアマテルカミに恨みを抱いたソサノヲさんは田畑を荒らし、神衣を織る斎服殿を汚すという暴挙に出ました。

斎服殿におられたハナコヒメ(アマテルカミの妃、ムカツヒメ(ホノコヒメ)の妹)の体に梭(織機を縦糸に横糸を通す道具)が刺さり、亡くなられてしまいます。

アマテルカミがソサノヲさんに詠んだウタ

このことを耳にしたアマテルカミはソサノヲさんを呼び出し、以下のウタを読んでソサノヲさんを諭そうとします。

アマガシタ ヤハシテメグル ツキヒコソ ハレテアカルキ タミノタラナリ

天下を治めることは、両親が子にするように、民をいつくしみ和してこそ全うされるのであり、日月のように明るくあって、何の屈託もあってはならない

このウタはとても重要なウタで、クニを治めるものはアメノミチ(恵み和す精神)を忘れてはならないという重要な意味合いがあります。

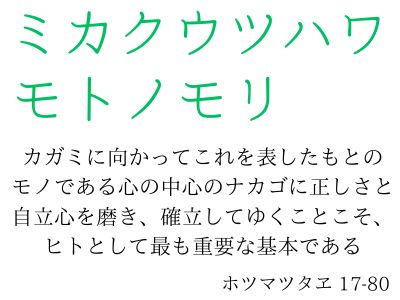

現状、ヲシテ文字(古代文字)で書かれた文献は、「ホツマツタヱ」、「ミカサフミ」、「フトマニ」の三書ですが、この文献が残されたのは、

歴史書を残すだけでなく、このアメノミチを後孫に伝える目的で書かれたと言っても過言ではないのかなと思います。

そのため、誰よりもアメノミチを全うしておられたアマテルカミの内容がふんだんに盛り込まれています。

話を元に戻して、ソサノヲさんは素直に聞くどころか、なおも怒り続けたため、アマテルカミは岩戸にお隠れになりました。

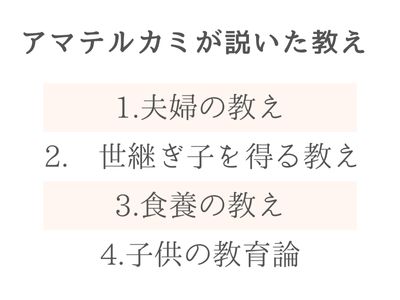

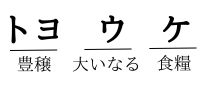

太陽のようなアマテルカミが岩戸にお入りになられたので、オモイカネさん(アマテルカミの姉ワカヒメの夫)、ツワモノヌシ(アマノコヤネさんの祖父)等重臣達が集まり、

ツワモノヌシさんが祈りを捧げます。(ツワモノヌシさんはトヨケカミの子で、とても霊力の強い方だったそうです。)

ツワモノヌシさんの名前が出たので、参考までにアマノコヤネさんの系図を載せておきます。アマノコヤネさんは上古代の重臣で、後の藤原氏の先祖にあたる方です。

ウスメさん(アメノウズメ)登場

ツワモノヌシさんが一生懸命祈った後、今度はウスメさんが(一般的にアメノウズメとして知られる)シダ科のヒカゲカズラをたすきにして、茅草を巻いた鉾を持ち、

ヲケラ草を庭に焚き、笹を斎花として、神倉の神戸の前に篝火を燃やしたとあります。

ウスメさんは裸で踊ったというのが通説ですが、ホツマツタヱでは、ウスメさんはヒカゲカズラをたすきにしたとあります。ウスメさんはサルタヒコさんの妻でもありますし、

モ(スカートみたいな衣服:高貴な身分の人が着用した)を履いていたので、恐らく身分の高い方です。

ニニキネ様にも仕えていたので、能力の高い方ではないかと思うのです。

上古代は女性が蔑視されていなかったので、高貴な方が裸で踊ったとは考えられないと思います。

オモイカネさんをはじめ、重臣たちは「ナガサキ」の歌を歌って踊ります。そして、アマテルカミを香しい夫に見立てて、

「お姿が見えなくても、余香が素晴らしいので酔いしれてしまう」というウタを詠みます。

外の賑やかな様子に不審に思ったアマテルカミが戸を開けたすきに、オモイカネさんの息子のタチカラヲさんがアマテルカミの手を引いて、

ツワモノヌシさんが「二度と岩戸に入られませんように」と告げた、これが天の岩戸の真相です。

ウスメさんとサルタヒコさんの出会い

ウスメさんが胸を開ける描写は確かにホツマツタヱにあります。それは天の岩戸のくだりではなく、

ニニキネ様がサルタヒコさんに会うシーンです。

サルタヒコさんは初代クニトコタチの本流であるエノミコトのお血筋で由緒正しい方です。

安曇川まで開拓を進めたニニキネ様は琵琶湖岸を南下しますが、ニニキネ様は皇太弟という立場だったので、琵琶湖周辺に縁の由緒正しいサルタヒコさんに

受け入れてもらえるか懸念していました。

お供していたタチカラヲさんも物怖じしている様子なので、女性のウスメさんを呼んで、先触れを頼みます。

サルタヒコさんは川辺に寝そべっていたのですが、ウスメさんはサルタヒコさんの警戒を解くために、

衣服の胸元を開けて、モ(スカートみたいな衣服)を腰まで下げて、サルタヒコさんに近づきます。

ウスメさんはサルタヒコさんにアマテルカミのお許しの元、ニニキネ様が全国を巡行されていることを告げます。

サルタヒコさんは、「ニニキネ様のご意思に同賛して、おもてなししようと思っており、ニニキネ様の事業に喜んで協力します。」と伝えたのでした。

今日は天岩戸の真相~ウスメさんの場合について~紹介してみました。

裸で踊ったのでは、ウスメさんの威信に関わりますし、ウスメさんは賢くて、機転の利く優秀な女性だったの思うのです。

なので、あえて取り上げてみました。最後までお読みいただきありがとうございました!

参考図書:池田満氏著 ホツマ辞典

松本善之助氏著 秘められた日本古代史 ホツマツタヘ