こんにちは!今日は前回の続きで、ウガヤフキアハセズ様の遺勅を紹介します。

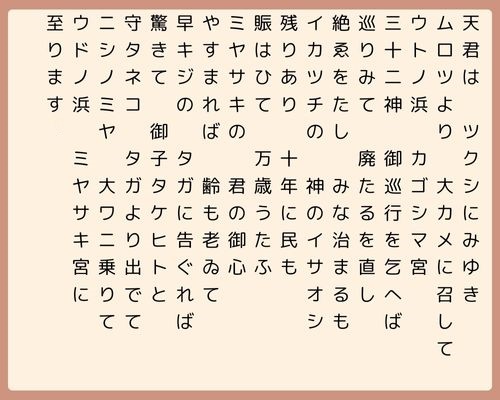

ご高齢となられたウガヤフキアハセズ様はミヤサキノミヤ(現:宮崎神宮)にタケヒト様(神武天皇)とタネコさん(アマノコヤネさんの孫)を呼びます。

その時に語られた遺勅を紹介します。過去の記事でも取り上げていますが、今回は全文の紹介です。

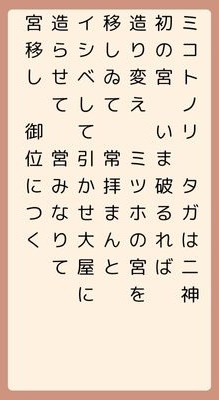

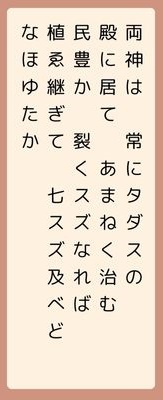

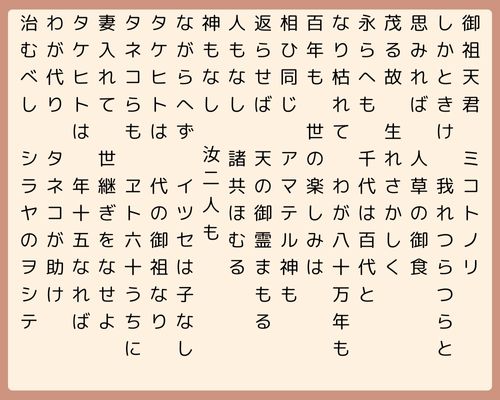

タケヒトとタネコ、しっかりと聴くがよい。よくよく思うのに、この頃は食物が豊富で十二分にあるので、人心はダレ、小利口にすぎるようだ。 寿命もとみに短くなった。先の神々の世は千年も万年も生き続けたのに、この頃はどうだ。私は八十万年も生きているが、今では百年生きるのがやっとだ。 また、心を暗くするのは、何とも言いようもないほど素晴らしいアマテル大神がカミアガリされたことだ。 そうなると、不安なのは我々の大目標アメナルミチを身をもって守ってゆく神がいなくなりはしないかということである。 また共にこの道を讃え、励まし合いながら、生きてゆく人物もいないということだ。 これは何としても心残りである。汝ら二人が在世してくれるのは心強いが、それとて生身の体である。 もしものことがあれば、二人では心もとない。イツセ(長男)には子がない。 汝タケヒトはまだ若いが人物は優れており、次代を背負うスヘラギ(天皇)としては十分である。 タネコ、汝もよき配偶者を見つけ、世継ぎを得るようにせよ。 タケヒトよ。汝は今や十五歳だから、もう立派に成人である。タネコの援助を得て治めてゆくがいい。 ここに治国の基本となるべき精神と具体的方法を述べた沢山のフミがある。

本当はタケヒトに渡すべきものだが、一時タネコに渡すことにする。よくこのフミを熟読玩味してタケヒトを助けて貰いたい。

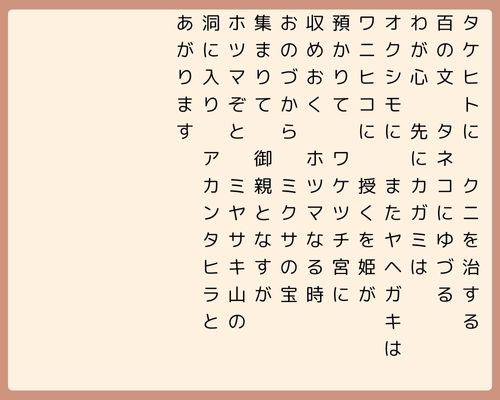

先にミクサ(三種神器)の内のカガミは汝の父オクシモに渡し、またヤヘガキノツルギはクシミカタマ・ワニヒコに授けた。

この二つの宝物はわが妃のタマヨリヒメが預かって上カモのワケイカツチ宮に治めてある。

それらを大切に奉持せよ。最後に言う。大事なのは「ホツマ」になるきるということだ。そうなれば自らミクサの宝は偉大な力を発揮する。これこそ我が確信である。

大きな時代の変遷を予知しておられたのでしょうか?後代を心配するウガヤフキアハセズ様の御心が痛いほど伝わってきます。

そして、アマテルカミもミコトノリの中で「百のヲシデ」と仰っていますが、当時宮中には古代文字で書かれた文献が少なくても42文献以上はあったようなのです。

長い時代を経て書き写され、現在まで残っているのが「ホツマツタヱ」、「ミカサフミ」、「フトマニ」の三書です。これはひとえにアマテルカミ、クシヒコさんとアマノコヤネさんの国を思うお気持ちの表れなのだと思います。

アマテルカミのカミアガリ

ウガヤフキアハセズ様の治世に大きな出来事が起こります。あれだけ長命を誇っておられたアマテルカミが遂にお亡くなりになってしまうのです。

歴代のアマカミにとって精神的な大きな支えとなっておられたアマテルカミの崩御は、ウガヤフキアハセズ様にとっても大きな悲しみと憂いとなられていた様子が伺えます。

ウガヤフキアハセズ様の御子様

話は変わりますが、ウガヤフキアハセズ様には御子様が二人おられたようです。

池田満氏の著書を見ると、ウガヤフキアハセズ様はなかなか世継ぎ子に恵まれなかったので、アマノコヤネさんが心配して息子のオクシモさんと一緒にヨツギヤシロを建てて祈ったとあります。

そこでウチメとなったヤセヒメに長男のイツセミコが授かり、タマヨリヒメが次男のタケヒト様(神武天皇)をお産みになったと書かれています。

遺勅の文章から長男のイツセミコも、なかなか子が授からなかったことが分かります。

ウガヤフキアハセズ様にお会いしたい

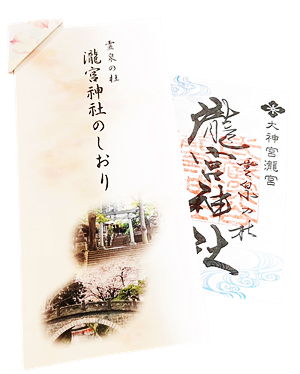

さて、ここまでウガヤフキアハセズ様にクローズアップしたのですが、ウガヤフキアハセズ様のゆかりの場所は滋賀、京都、宮崎、鹿児島であることが分かりました。

となると、やはりウガヤフキアハセズ様にお会い出来る神社を関東で見つけるのは難しそうです。(お祀りされている神社がとても少ないのです)

そこで、再度カミヨ(上古代)の時代に詳しい眷属の方に、関東でウガヤフキアハセズ様にお会いできる神社があるかどうかを尋ねてみました。

なんと、眷属の方は笑っておられます。

思わず笑ってしまう場所・・・?

「もしかして神奈川ですか?」と尋ねると、、、どうやらそうらしいです。

そこで出てきた神社名を聞いて、

「しかし、その神社は、、、」とまたもや美鈴は絶句してしまうのです。

次回はウガヤフキアハセズ様がお出ましになられる神社での参拝記です。

そこには、ウガヤフキアハセズ様の意外な人物像と涙なしには語れない出会いがありました。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!

参考図書:秘められた日本古代史(続)ホツマツタヘ 松本善之助著/ホツマ辞典 池田満氏著