あけましておめでとうございます!本年もどうぞよろしくお願いいたします。

前回ニニキネ様のお話を書いたので、ニニキネ様と奥様のアシツヒメ(一般的にはコノハナサクヤヒメの名前で知られる)のエピソードと何故コノハナサクヤヒメと呼ばれるようになったのか?について書きたいと思います。

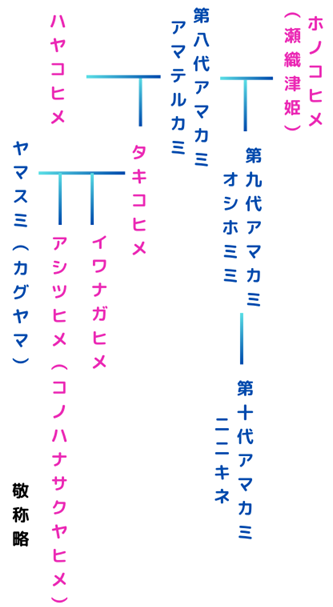

まず、アシツヒメとは一体どなたなのか?系図を見て頂くと一番理解が早いので、ご覧ください。

系図を見ると、ニニキネ様もアシツヒメも共にアマテルカミ(天照大神)の孫ということが分かります。

ニニキネ様はホノコヒメのお血筋で、方やアシツヒメはハヤコヒメのお血筋です。ハヤコヒメはアマテルカミの弟:ソサノヲさんと恋仲になり、嫉妬したハヤコヒメはソサノヲさんの婚約者候補を次々殺める罪を犯しました。

そして、ハヤコヒメの姉:モチコヒメも同じくアマテルカミの妃であり、アマテルカミの正妃であるホノコヒメをひどく恨んだため、ハヤコヒメとホノコヒメは一筋ならではいかない間柄であったということを、念頭に置いておく必要があります。

ニニキネ様とアシツヒメが結ばれることで、このお二人の血が一つになるのですが、なんとも胸の痛い出来事が起きてしまいます。(正直、このエピソードを書くのは辛かった。)なので、御祭神もそういう過去があったんだという視点でお読みいただければと思います。

そして、このエピソードを広く周知したいと願っておられる方は、他でもないニニキネ様なのですよね。ご自身のことを正しく知って貰いたいと心底思っておいでなのです。

ニニキネ様、アシツヒメと結ばれる

さて、話を元に戻して、ニニキネ様がサカオリノミヤ(富士山本宮浅間大社付近)に来られた際、宮を預かっていた四代目ヤマスミのカグヤマさんが娘のアシツヒメと共に、ニニキネ様をもてなし、その夜にニニキネ様とアシツヒメは結ばれます。

ヤマスミさんとは瀬織津姫ホノコヒメを輩出した駿河の名家オオヤマスミの四代目で、安房神社の祭神であるフトタマさんと共にニニキネ様の兄ホノアカリ様に仕えていました。

ちなみに、神奈川県伊勢原市に鎮座する大山阿夫利神社の御祭神:大山祇大神とは、このヤマスミ(カグヤマ)さんで間違いないと思います。美鈴はご本人にお会いしています。

そして、カグヤマさんの奥様:タキコヒメとはアマテルカミの娘であり、神奈川県藤沢市に鎮座する江島神社:辺津宮の御祭神です。

なお、アシツヒメは富士山本宮浅間大社の主祭神になっていますので、このヤマスミファミリーは仲良く近隣の神社にお祀りされているということですね。

さて、ニニキネ様と結ばれたアシツヒメはたった一度の逢瀬で懐妊します。

暫くの後、今度はイズサキ(伊豆半島付近)の行宮に来られたニニキネ様はアシツヒメの懐妊を喜び、伊勢のアマテルカミに報告しようと言って、アシツヒメを連れて伊勢に向かう準備をするのでした。

一方で、アシツヒメの母:タキコヒメは長女のイワナガヒメもニニキネ様にめあわせたいと思っていました。そこで、ニニキネ様にアシツヒメ以上に手塩にかけた娘がいると伝えます。

ニニキネ様はイワナガヒメを召すのですが、お気に召さなかったニニキネ様はタキコヒメの申し出を断ります。そのことを知ったカグヤマさんは怒り、タキコヒメをイワナガヒメと共に追い返そうとします。

傷心の二人はアシツヒメに怒りの矛先を向け、ニニキネ様のお付きの女官を通して「アシツヒメが身ごもったのは他に男性がいたからだ」と耳打ちします。

その言葉を信じたニニキネ様は伊勢に向かう途中のシロコ(三重県鈴鹿市白子)の宿までにアシツヒメと共に来ていたのですが、アシツヒメを残したまま、伊勢に向かってしまいます。

驚いたアシツヒメは身重の体で松坂まで歩くのですが、お付きの者に止められて、シロコまで引き返します。

アシツヒメはその昔、曾祖父のサクラウチ(ホノコヒメの父)が宮中に桜の木を植えて、花の咲き具合で男女の仲が正しく行われているか占った故事を思い出して、一本の桜の木を植えます。

アシツヒメは「私がこんな目に遭うのは誰からの恨みを買ったからに違いない。桜よ、どうがこの恥を濯いでおくれ」、

そして、「私のお腹の子がアダ種ならばしぼみ、マサ種であるなら産む時に咲いておくれ」といって、三島の実家(三島大社付近)に戻ります。

三つ子の男の子を出産

月満ちて、六月初日三つ子の男の子を産みました。不思議なことに、赤子の胞衣(胎児を包む膜)の模様が、長男は梅、次男は桜、三男は卯の花に見えました。

不思議に思ったアシツヒメは伊勢におられるニニキネ様に知らせましたが、何の返事も貰えません。依然として、ヒメに対する疑いは晴れていなかったのです。

返事が貰えないことで、アシツヒメは更に悲しみ、富士の裾野に出口のない室屋を造らせて、周囲を柴の垣根で囲い、三人の子供と室屋の中に入って誓いを立てました。

「この三人の子がアダ種ならば、子と一緒に私は焼け死ぬでしょう」と言って、室屋に火を付けます。

たちまち火の海になった室屋から、熱さに耐えかねた赤子はもがき這い出そうとします。

その時、遠くの峰でこの様子をじっと見ていた竜が急に舞い降りてきて、そして水を吐き出し、一人づつ子を導き助け出したのでした。

長くなりましたので、前編はこの辺で終わりにしたいと思います。続きは後編でご紹介します。

最後までお読みいただきありがとうございました!

参考図書:「秘められた日本古代史 ホツマツタヘ」