こんにちは!今日はニニキネ様とアシツヒメとの間に生まれた三つ子のお子様のお話をしたいと思います。次男のホノススミ様と三男のホホテミ様のエピソードです。

また、「鯛が神様への第一等のお供え物になった由来」更に、「神社に狛犬が置かれるようになった」エピソードも盛り込まれていますので、是非お読みください。

さて、ニニキネ様の次男ホノススミ様はカニノクサ(瘡の病:皮膚病の一種)を患っておられたため、治療のためタカシマ(琵琶湖西岸高島)シラヒゲの社(現:白髭神社付近)に来られていました。

治療にはスセリクサ(芹の一種)が用いられたため、ホノススミ様はスセリミヤ、またウカワ(鵜川)で釣りをよくしたため、ウミサチとも呼ばれていました。

お互いの弓矢と釣り道具を交換する

そこへ、北津にあるイササワケのミヤ(現:敦賀市気比神宮)から弟のホホテミ様がやってきて、このウカワはご自身のイミナ(実名)に縁のある場所なので住みたいと兄に言います。

ホノススミ様は「なんて勝手な言い分だろう」、「弟に一泡吹かせてみよう」と思いました。

ホホテミ様は山で狩りをすることが得意であったため、ヤマサチと呼ばれていました。ホノススミ様は「お互いの釣り道具と弓矢を交換しようではないか」と提案します。

ホホテミ様は「それはいい!きっと愉快なことがあるでしょう」と喜んで兄の申し出を受けました。兄は釣り針を結ぶ糸が今にも切れそうなのをそのままにして、釣り道具を弟に貸したのでした。

兄は慣れない弓矢を持って、山に狩りに出かけ、弟は釣り道具を持って、船を漕ぎ出しました。案の定、結果は散々で、お互いに獲物が取れないまま帰ってきました。

ホノススミ様は弟に「弓矢を返すから、釣り道具を返してくれ」と言いました。しかし、ホホテミ様は釣り針を失くしてしまい返すことが出来ません。そこで、新しい釣り針をこしらえて兄に渡すのですが、「あの釣り針でなければ嫌だ」と言って聞きません。

切羽詰まったホホテミ様はご自身の太刀をつぶして、山盛りの釣り針を作って兄に届けました。すると兄はなおも怒って、「元の釣り針でなければ受け取れない!」と粘るのでした。落ち込んだホホテミ様は海辺にたたずみ、「どうしたらよいだろう」と頭を悩ませます。

シホツツの翁が現れる

ホホテミ様がふと海辺を見ると、雁がワナにかかっていました。可哀想に思ったホホテミ様は雁に巻き付いた縄をほどいてやります。すると突然、シホツツの翁が姿を現しました。

「なぜ、そのように心配されているのですか」シホツツの翁が尋ねます。ホホテミ様はことの全てを話すと、「ご心配なさいますな、この翁が一計を案じましょう」と言うのです。

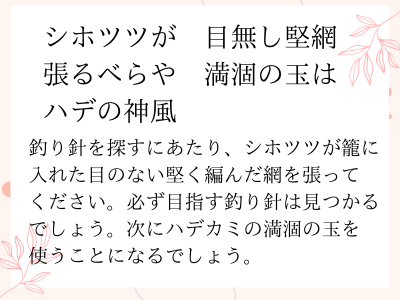

翁は結び目のない堅網を、歌札に書きつけた自分のウタと共に、籠の中に入れました。そして、ワニ船(帆がついた古代の高速船を指す)に籠を乗せ、ホホテミ様も船に乗るように伝えました。

ハデツミさんのミヤに辿り着く

船は日本海を西南し、関門海峡から周防灘を経て、ウマシ浜(日南海岸:鵜戸神宮付近)につきました。そこには、九州全域を治めていたハデツミという方のミヤがありました。

ハデツミとは以前もご紹介した方で、九州全域を治めていたカナサキさんの孫に当たります。このハデツミさんの娘がトヨタマヒメです。

ホホテミ様は籠を船に残したまま、ハデツミさんのミヤの瑞垣まで歩きます。そして、高殿に着いた頃にはすっかり、日も暮れていました。丁度大晦日の夜だったので、お庭には篝火(かがりび)が赤々と燃えていました。

そして、海女さんたちが初日の出を仰ごうと、庭園いっぱいにユズリ葉を敷き詰めて待っていました。

夜が白々と明けると、海女さんたちは水を入れる器を持って出てきました。海女さんたちと一緒に居たハデツミさんの娘のトヨタマヒメが井戸のつるべを汲み上げると、水に若い青年の姿が映っているではありませんか!

驚いたトヨタマヒメは急いで高殿に戻り、両親に知らせます。それを聞いたハデツミさんは遠くから若者の姿を覗いてみます。服装から見ても、普通の身分の方ではありません「あの方はアマツカミの方であろう。なんと珍しいお客であることよ」と言って、高殿に新しい八重の畳を敷いて迎えます。

ハデツミさんがホホテミ様にここへ来た理由を尋ねると、釣り針を失くしてしまった経緯を一部始終打ち明けたのでした。

あれこれ策を思考しているうちに元旦の朝になりました。そこへ、鵜戸海岸の警備を担当していた人がやってきました。「浜辺に籠と堅網が打ち上げられていましたが、一体どなたのものでしょう」ハデツミさんが籠を覗くと、歌札が添えられた目の無い堅網を見つけました。

歌札には、こんなウタが書かれていました。

ハデカミさんがミヤに仕える多くの海女さんたちに聞いてみます。網を曳(ひ)く海女さんも、釣り糸を絡る海女さんも、この結び目の無い堅網は使えそうもありません。しかし、網を打つ海女さんは使うことができました。

お正月に鯛を食べる習わしとなったエピソード

そこで、ハデカミさんはこの海女さんと多くの海女さんをシホツツの翁の網を持たせて、投網をさせます。すると、グチという魚をくわえた大鯛がやってきました。海女さんがこのグチを覗き見ると、何と!釣り針を飲み込んでいるではありませんか!

早速、海女さんは捕らえた大鯛を生け簀に入れてハデカミさんに伝えます。

ハデカミさんはその出来事を既に夢で見て知っていました。夢の中でその大鯛は、

「ご覧のとおり私は魚なので大君(=ホホテミ様のこと)にお尽くしすることはできません。それで御奉公のつもりで釣り針を飲み込んだグチをお捧げしたいと思い参上いたしました」

「また私を大君の食料として食して頂けましたら、たいへん光栄でございます」と言ったのです。

大いに喜んだホホテミ様は次のように語られました。

「あっぱれ大鯛よ。鯛はまさに魚の君と言うべきぞ。望み通り鯛を食料として受け入れることにしよう。鱗は水に山を写したように、立派ではないか。これを機にグチとは一切かかわりを持たないことにしよう。」

そのため、神様への第一等のお供え物として鯛が捧げられるようになったのです。

大鯛を見つけた海女さんもお褒めにあずかりヨトヒメという名を賜りました。

このヨトヒメを祭った神社が佐賀県佐賀市大和町 与止日女神社とされています。「ヨ」とは「善い」、「ト」は数字の「十」で、善良で完全なヒメという意味になります。最高の誉め言葉を賜るところが、アマテルカミ(天照大神)に似ておられますよね。

さて、まだお話は続きますが、長くなりましたので、次回に続きます。最後までお読みいただきありがとうございました!

参考図書:ホツマ辞典 池田満氏/秘められた日本史(続)ホツマツタヘ 松本善之助著